荆楚故地,

历史悠久、底蕴丰厚;

湖北,在历史文化的滋养下,

形成了多姿多彩的民俗传统:

春节的祭春牛,

元宵节的洗马灯会,

端午节的西塞神舟会

……

那些民俗里

记载着浓浓的荆楚乡愁

传承着湖北的百年记忆

民俗文化,

是一个地方老百姓在生产生活实践中

创造、共享、传承的风俗习惯,

也是一个地方生产生活中

物质与精神方面的民间文化现象。

民俗文化在各地普遍存在,

但各有不同,

一般与当地的历史、地理条件和经济文化环境

有密切的关系。

我们的节日——2022中国(湖北)节俗座谈会现场

民俗文化的存在到底有怎样的意义?

民俗文化对于中华优秀传统文化的发展

有怎样的作用?

湖北的民俗文化又有怎样的价值?

……

7月11日,由中国民间艺术家协会、湖北省文联主办的“我们的节日——2022中国(湖北)节俗座谈会”上,专家们齐聚一堂,共同探讨这些问题的答案。

传统节日作为民俗文化的重要组成部分,

对中华优秀传统文化的传承发展具有重要作用。

而如何更好推动传统节日

在新时代生活中落地生根?

中国民协副主席、中央民族大学教授林继富

在座谈会发言中表示,

要认真贯彻落实习近平总书记

“创造性转化和创新性发展”重要理念,

深入思考

如何传承好传统节日文化,

发挥好中华优秀传统文化培根铸魂的作用,

共同推动中华民族传统节日的振兴;

让人民群众

在体验感受节日习俗的同时,

坚定文化自信,守住乡愁记忆,

弘扬爱国爱家传统,建设美好生活。

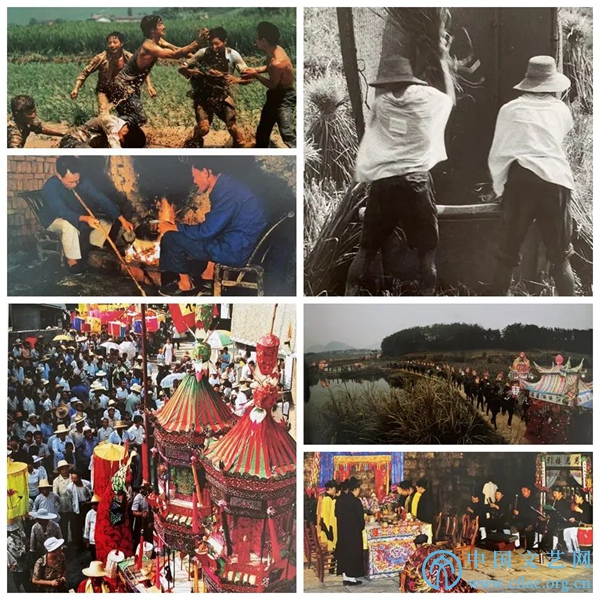

群体性民俗活动

以生产互动、生活礼仪、社区节庆、

乡规民约、民间信仰仪式

等群众性活动为载体,

以公共利益最大化为原则,

实现社会秩序的长期稳定,

为中华文明绵延不断奠定社会基础;

各地民俗文化虽有不同,

但民俗节日记忆却具有公共性。

座谈会上,

中国社会科学院研究员户晓辉

以《守护民俗文化记忆的公共性》为题,

深入浅出地阐释了

民俗的共情、共鸣、共生的文化功能,

他表示,对于各地不同的民俗文化,

既要看到差异,也要看到共通;

各地民俗都显示了

人民对于美好生活的追求。

荆楚文化博大精深,源远流长;

湖北作为中华民族灿烂文化的重要发祥地之一,

勤劳勇敢的湖北人民,

在历史长河中创造出瑰丽多彩的文明成果,

形成了如今的

雕花剪纸、老河口木版年画、

青铜编钟制作技艺、土家织锦“西兰卡普”等

优秀的手工技艺非物质文化遗产。

华东师范大学教授田兆元认为,

将民俗进行经典化呈现是值得推广的,

除文字以外,

图像、文献都是民俗重要且珍贵的资源。

此外,他还将二十八星宿图、

《楚辞》《九歌》《荆楚岁时记》等联系起来,

提出应重新评估这些荆楚优秀文化的

文化价值和文化内容。

除开展节俗座谈会外,

此次活动还以

“百年民俗 湖北记忆”影像展为主体,

结合老汉口民俗事项实地考察,

在溯源追踪荆楚民俗的同时,

体味当下荆楚民众日常生活,

以此管窥节俗的产生、演变

和传承传播的内外因素,

优秀民族传统节俗的文化内涵、

古人节俗观念中的生命意识,

优秀传统节俗文化与乡村振兴的关系,

全球化背景下传统节俗的时代意义和传播路径,

以及传统节俗的未来发展模式。

“百年民俗 湖北记忆”影像展开幕式现场

“百年民俗 湖北记忆”影像展现场

专家们对老汉口民俗事项进行实地考察

据了解,“我们的节日”系列活动是中国民协落实中宣部、中央文明办的工作要求,弘扬中华优秀传统文化的一项品牌活动,目前已经开展了十几年,在社会上产生了广泛的影响和共鸣。