第二届全国平面设计作品展览现场

在当下,

平面设计有着极高的

审美价值和文化内涵,

它不仅代表着设计师的

个性和风格,

更体现了一个品牌的

文化底蕴和艺术追求。

它不仅是视觉艺术的重要组成部分,

更是国家形象塑造与文化传播的关键力量,

它以独特的视觉语言和文化功能,

承载着民族精神与时代风貌,

成为展现国家文化软实力的重要媒介。

3月28日至29日,“第二届全国平面设计作品展览”和“为国家形象设计”第二届全国平面设计作品展览研讨会在长春举办。展出的233件入选作品涵盖标志和视觉形象设计、字体设计、海报设计、包装设计、文创设计以及跨界设计等多个领域,入选作者既有专业的设计师,也有高校的学生,检阅并梳理了中国当代平面设计的最新成果和前沿创作,其中不乏紧紧围绕国家和社会需求而创作,与时代同频共振的优秀作品。

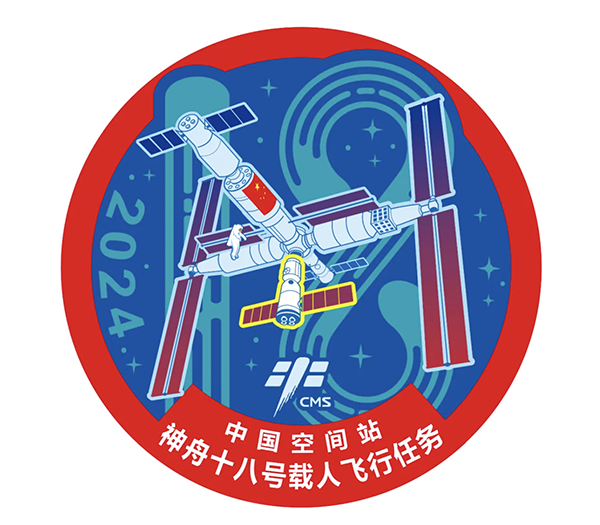

展览现场,曹傲冬的《神舟十八号载人飞行任务标识》、王滨的《金陵新二十四景》、荆伟的《云冈微笑》、张浩(张昊)的《昊格KTK高定字体家族》、吴炜晨的《Keep Growing—2023中国国际海报双年展视觉形象系统设计》等作品让人印象深刻。平面设计以其特有的艺术表现方式在讲好中国故事、抒写人民情怀、反映时代精神方面,创作推出了一批深入人民精神世界、引起人民思想共鸣的精品力作。

研讨会上,与会专家学者及入选作者代表等以“新时代中国艺术设计的使命和价值导向”为主线,围绕构建话语体系、推动创新发展、挖掘培养人才等话题展开研讨。大家希望以此次展览为契机,凝聚设计力量,让设计成为彰显文化自信的旗帜,成为服务人民需求的桥梁,成为助力民族复兴的薪火。

构建话语体系:

国家形象的视觉符号与设计叙事

第二届全国平面设计作品展览现场

“全国平面设计作品展览”创办于2020年,是中国美协平面设计艺委会的届展。本届展览以“为国家形象设计,用设计讲好中国故事”为核心理念,强调设计的时代性、文化性与社会责任感。

本届展览入选作者曹傲冬在介绍参展作品《神舟十八号载人飞行任务标识》设计理念时说道,标识中数字“18”与敦煌壁画中“飞天飘带”融合设计,将千年飞天梦想与当代航天壮举巧妙连接,形象化呈现中国航天的“飞天”梦想。这种设计延续了“神舟系列”勋章式造型的视觉体系,结合中国红与航天蓝的配色传递国家荣誉感,应用仰视视角表现中国空间站塑造国家的宏伟形象,让传统文化符号在太空探索中焕发新生,标识中象征18次飞行任务的星星,正是民族精神与时代使命的同频共振。

第二届全国平面设计作品展览现场

中国美学讲求有机生长,如篆书的流动性、园林的曲径通幽、文人画的留白等,这些都体现了东方设计中的非线性生长逻辑。“在海报设计中,叠加与生长不仅是视觉表现方式,更是一种文化态度——不断适应、变革、融合,既要融入当代特质,又要守住东方美学的根系。书法的墨色晕染、版画的拓印层次、园林的一步一景,这些传统艺术通过物质叠加展现时空演进,让文化厚度在层积中生发新意。作为一名设计教育者,我们也在持续探索如何将这种东方特有的生长逻辑转化为现代设计语言,在构建当代中国美学叙事中找到传统与未来的共生点。如何融古开今,用设计讲好中国故事是我们当代设计者的永恒课题。”本届展览入选作者吴炜晨如是说。

推动创新发展:

心怀艺术、拥抱技术、着眼市场

中国美协平面设计艺委会主任、中国美术学院副院长韩绪认为,“平面设计是设计板块当中跨度最广、融入社会生活最深的设计品类之一,平面设计工作者善于用符号来实现跨语言的交流,用字里行间的毫微距离来调节人们阅读的舒适和愉悦。平面设计一直就是生产力,本次展览的举办意在证明设计艺术的价值,坚定走出自己应有的创新道路。”他特别提到,以中国式的视觉语言、思维逻辑作为设计主题的作品,在本届展览中比较明显地体现出来,中国传统节日、展会、活动、论坛等主题特别突出,民族色彩浓厚。尤其是文字设计融入了“龙”“年”“节”等很多地方特色元素,随着技术的改进,原来非常繁复的汉字字库家族生成逐渐变得简单容易,这样可以让更多人感悟中文汉字的设计本身。

第二届全国平面设计作品展览现场

汉字是中华文明的DNA,而在平面设计领域,汉字设计是与其他国家最具差异化的实践和研究方向。定制字体既是可以被阅读的文本,也是传递形象的图形,成为品牌塑造的全新利器和品牌资产的重要组成。

张昊以“KTK字体家族”作品入选了本届展览,这套定制字体设计灵感源于KTK创办人靳埭强教授领衔设计的奖杯,他提炼了“刚柔并济、曲直结合、阴阳互生”的概念作为设计指导,进而创新设计。“讲好中国故事本质上是我们在‘重构文明话语权’。我们可以从长达数千年的汉字演变中取材,动辄数千乃至数万字的工作量使得创作周期很长,字库发挥影响的周期也很长,设计人员需要心怀艺术、拥抱技术、着眼市场,具备艺术家的审美、工程师的严谨和工匠的耐心。”

挖掘培养人才:

探索国家形象设计的“中国范式”

近年来,吉林省美术专业、设计专业取得了一系列成绩,吉林省美协主席王建国在谈到东北地区深厚的红色文化、工业文化和多民族优秀传统文化时表示,希望此次展览成为推动区域文化创新和设计产业高质量发展的重要契机,促进设计与文化、科技、产业和社会的深度融合,激发设计工作者的创新活力,讲好中国故事,熔铸民族精神,塑造国家形象。

吉林艺术学院作为此次展览主办方,多年来,积极投身于重大文化活动的创作与设计中,设计创作了众多彰显时代精神、展现国家形象的艺术作品,用实际行动诠释了艺术院校的社会责任与使命担当。在传统文化传承与创新领域,学院连续承担庆祝新中国成立50、60、70周年国庆游行彩车吉林彩车的设计制作任务,《精彩吉林》融合长白山、红旗轿车等文化符号,以动态装置重构传统美学;在国际赛事形象设计中积极参与,成功设计了广受大家喜爱的北京冬残奥会吉祥物“雪容融”,设计的2025年成都世界运动会火炬“竹梦”被赞为“世运会里程碑式设计”。

第二届全国平面设计作品展览现场

这些成绩的取得,在吉林艺术学院设计学院副院长苏大伟看来,源于学院扎根文化沃土的坚守,将本土符号转化为国际语言,通过团队协作与精益求精的工匠精神,完成文化符号的当代转译。未来,吉林艺术学院将持续推动“全国平面设计作品展览”品牌活动的高质量开展,深化设计符号学、复杂性科学等领域研究,联合全国设计人才,探索国家形象设计的“中国范式”,助力学科从个体创作向系统化工程转型,为全球设计贡献东方智慧。

“为国家形象设计”第二届全国平面设计作品展览研讨会现场

中国设计作为新质生产力

始终坚持紧扣时代

服务国家发展战略

直面社会新气象

以人民群众高质量生活

为创新导向

始终坚持系统思维

加强跨界协作

根植于当代中国建设发展的

现实需要

构建协同创新体系

始终坚持与时俱进

主动把握科技发展趋势

促进艺术与科技深度融合

推动中华优秀传统文化

创造性转化和创新性发展

进而焕发全社会的

文化创新创造活力

发挥在塑造国家形象

促进文化产业发展的

引领作用

不断挖掘和培养优秀设计人才

加强中华文化的

国际传播能力建设

不断探索

中国式现代化设计之路

卢西、赖相东青、孙嘉麟、彭洋《为新中国设计——庆祝中华人民共和国成立75周年特展》

刘益红、蔡文超、庞烨、罗婧华、李辰硕、曾德乾、林佳婷、李嘉涛、周靖涵、孙靖婧《世界树 World Tree——2024中国美术学院毕业季视觉系统设计》