张仁芝 生于1935年,1962年毕业于中央美术学院,同年到北京中国画院(今北京画院)任职至今。主攻山水,兼画荷花。现为中国美协会员和中国书协会员。

白荷花开满池香 178×37cm 2004年

写荷畅神图 29×261cm 1994年

大荷塘 94.5cm×179.5cm 1999年

泼墨荷 42.8cm×77.4cm 1990年

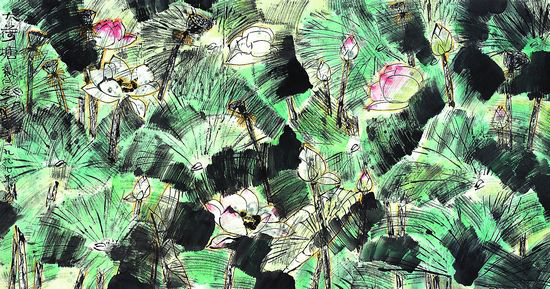

盛夏 68.5×136cm 1993年

湖面结冰的暖冬 95.5×178.5cm 1988年

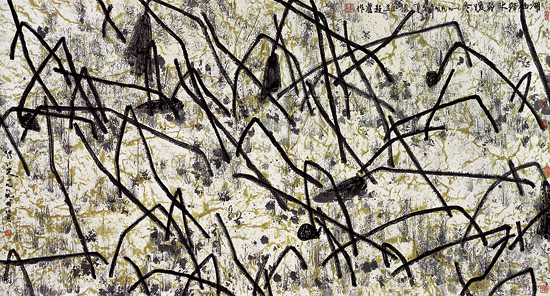

金色年华 140cm×140cm 1989年

对于当代画家而言,如此众多的前贤画荷摆在面前,学习仿效虽易,有所突破则难,以自己的手眼,画出荷花的品格和自家体貌来,可谓难而又难,然而张仁芝知难而进,取得了引人瞩目的成就。他自上世纪七十年代开始画荷,既研究前人的作品,更深入荷乡对景写生,既捕捉天然图画中的形式美,还在铭颂古来诗文中强化感受、深化意趣,至今已创作了数百幅的荷花作品。这些作品,虽然都表现了荷花的蓬勃生气和高洁品格,但千变万化,幅幅不同,无一不独出心裁地表达了人们共同向往的境界和自己的独特感受。

进一步体察张仁芝的荷花,更能够发现画家在作品中表达的独特感受,比如看他那七届美展的入选作品《金色年华》,便不仅会感受到那亭亭净植的清纯、舒条展叶的自由,白莲黄蕊的活力,而且会体会到作者对年华易逝的感喟,以及期望珍惜金色年华的真情。还可以发现张仁芝画荷,大多选择秋冬两季,或突出几经秋风秋雨后叶残蓬出的成熟,或描写冰天雪地中曲折有力的荷梗,都像甲骨文一样编织着梦想。画家在进入创作状态之后,未必想得太多,他只是书写自己的真情实感,惟其如此,才摆脱了古人在意蕴上的束缚,在时代性与个性的结合上,表现了经历“文革”后在新时期的精神遐想。

这精神遐想,离不开个人的感受,离不开同代人的境遇,也离不开普通大众的所思所感。中国社会经历的空前变革,导致人们承受的巨大压力和内心的浮躁不安,也不免厌恶烂泥浊水的污染,张仁芝画荷与他画山水一样,都是为了营造一片精神净土,以个人崇尚的高洁与宁静,靠自己有动于衷的内心感受,发挥“迁想妙得”,重建人与人、人与自然和谐相处的精神家园。前述的《冬日荷塘》,那曲折交搭的荷梗,便如曲铁盘丝钩画的简笔山水,在讴歌生命顽强的同时,也把读者带入了清静莹明的琉璃世界。因此,张仁芝的荷花作品,善于在意蕴上把一般性的高洁与个性化的感悟结合起来,以便观者在美的陶冶中精神遐想,净化心灵,获得“畅神”。

夏日 139×70cm 2003年

张仁芝所画的荷花,有立幅、有斗方、有三联画、还有长卷,但无论什么形制,都使用了多种画法,表现为写意形态者有四种面貌。一种是满幅白描的荷叶荷花,衬以充满水分的淡绿底色,莲梗却以干笔焦墨皴擦,情调素雅清明。第二种同样是满幅白描的荷花荷叶,穿插以干笔皴擦的莲梗,又参差错落地点洒上大大小小的墨点和绿点,再加适当的渲染皴擦,情韵淋漓俊爽。第三种是在饱满的构图中,以双钩、点厾、泼墨、破墨、泼彩、皴擦相辅相成的画法表现荷叶、荷梗与莲蓬的组合,气韵蓬勃而潇洒。第四种是用钩染皴擦或如篆如刻的荷叶荷梗,凸现形体穿插变化中的空间分割,倍见残而不败,疏而不凋,气格简劲清苍。

遍览这些多姿多彩的作品,给人的第一印象是领异标新不落俗套。画家分明广泛吸收了前人的经验,但又显然不让前人的成法束缚自己的手脚。他不是“以景就法”,不是把自己所见所感削足适履地纳入前人的程式中,而是深信“法由景生”,在借鉴前人时自觉地保持新鲜的感受。

张仁芝的荷花作品尽管幅幅不同,在艺术表现上却有着一以贯之的特点。

第一,他不是以狭小的视角描绘少许的花叶,而是画荷塘的景观。

第二,他打破了传统的工笔画法与写意画法之间的界限,山水画法与花鸟画法的界线,最大限度地发挥中国画工具材料的性能,以笔墨为主,以流畅的白描作为基本手段,既使用传统花鸟画法中的点厾、泼墨、破墨、泼彩,又辅之以传统山水画法中的皴擦、点苔、积墨和宿墨,通过解构重组前人的图式笔墨,发挥前所未有的表现力,又以适度的肌理制作丰富水墨效能。美术界所讲的“图式”,来自西方的理论,泛指经过画家据客观物像提炼的对应物,它可以是具象的,也可以是抽象的,有点像中国画里的程式。不过中国画里的程式,除了图像的形态外,还包括运作的程序。以往画荷无论先花后叶还是先叶后花,大都勾勒点厾在前皴染在后,好处是“意在笔先”,缺点是难有奇趣。张仁芝却一变古法程序,不少作品均先泼墨后随机勾勒点染,并辅以天然偶成的肌理,故大有“趣在法外”的妙处。

第三,张仁芝还融合了传统的笔法韵律与西方的平面构成,以中为主,化西为中,把吸引眼球的设计意识与情随笔走的书写意识结合起来,强化了笔墨书写的表现力。

综合三个特点可以看出,张仁芝画荷,不完全依据实景存在的三维空间,亦不完全按照对象的色彩,空间基本被平面化了,荷叶不少是白色的,白色的荷叶加上墨点变成了残荷。他是在两维空间中以具有中国书法情韵的点线抒写对应于物象的心中意象,不但提纯了对象形态特有的美,表现了荷塘的生韵和内在活力,而且形成了一种足以表达审美理想和个人风采的笔墨情调。在张仁芝的画荷作品中,最基础的表现手段是讲求笔法的线,而由线扩展为不同形态的点、线、面交织互动的“笔踪”,呈现出清新、悠扬、流畅、柔劲、自然、散朗、灵动、妍润、敛蓄、活脱的风姿,几乎与外强刻露,妄生圭角的形态绝缘,在整体上表现出一种与他的精神追求和审美趋向互为表里的风格。

他遍历各处荷塘,举凡北海公园、颐和园昆明湖、圆明园、紫竹院、西湖的曲院风荷,包括各地宾馆院内的荷塘,无不流连忘返,每每当场速写。他的速写既以线描概括,又按照艺术规律剪裁加工,实际上已是初步的创作,由此他在画山水的余暇,便用速写积累的意象画荷遣兴,把画荷当作表现内心感受的媒介,抒发自己的性灵,表达自己的审美理想,终于无心插柳柳成荫,画出了如此独具风采的荷花。不能说他画的荷花每幅都已尽善尽美,多种多样的面貌似乎还可以集中和纯化,但那种在“神与物游”中体现出的无尽生机和清明高洁的境界,那种用绝无矫揉造作毫不剑拔弩张的流便萧散的笔墨抒写内美的造诣,那种在不经意间流露出的轻松、散淡、内敛、疏朗、空灵和潇洒的风格,那种随机应变集众法为我法把必然变成自由的创作状态,在城市化加剧、艺术家也被商品化而失去自我的今天,都会给观者以充分的美的享受,给画家以有益的启示。